J’aime Hydro. Quand une controverse sur les barrages hydroélectriques monte sur scène

J’aime Hydro est une pièce de théâtre documentaire, créée en 2017 par la compagnie canadienne Porte Parole, au cours de laquelle la comédienne Christine Beaulieu nous raconte l’enquête qu’elle a menée avec Annabel Soutar pour tenter de comprendre pourquoi Hydro-Québec, la compagnie nationale d’hydroélectricité québécoise, continue de construire des barrages hydroélectriques malgré la baisse de leur rentabilité et l’émergence de controverses environnementales. Au cours des cinq épisodes de la pièce, se déploie l’ensemble de la démarche de la recherche, de l’émergence du questionnement aux apprentissages du terrain, qui se mêle aux aléas de la vie de la comédienne. Les entretiens sont restitués de manière à donner la voix à chaque partie-prenante (activiste, ingénieur, voisin, politiciens...), condition d’un dialogue médié par le théâtre. Au cours d’un voyage épique au nord du Québec, au barrage de la Romaine, le doute s’installe entre la passion des constructeurs de barrages et la détresse des communautés locales spoliées. On en vient à comprendre qu’Hydro-Québec est davantage qu’une compagnie d’électricité : elle est la condition de l’autonomie économique du Québec et de sa souveraineté.

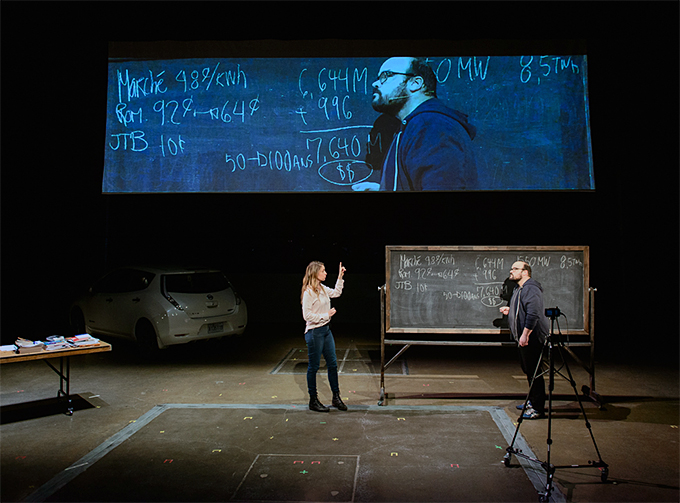

© Porte Parole

Elsa Vivant : Qu’est-ce qui vous a amené au théâtre documentaire ?

Annabel Soutar : Je travaille dans le théâtre documentaire depuis vingt ans. J’ai écrit sept ou huit pièces jusqu’à présent. J’ai étudié aux États-Unis, à l’Université de Princeton dans les années 1990. À l’époque, je commençais à étudier le théâtre, mais aussi la politique, l’histoire, le journalisme. Je me disais qu’il y avait trop de polarisation dans notre société, qu’il fallait avoir des outils pour que les gens puissent parler au-delà de leurs différences idéologiques. J’ai été très influencée par Anna Deavere Smith, une actrice noire très concernée par les conflits raciaux. Ce qui m’a frappée dans son travail, c’est sa façon d’être à l’écoute de divers points de vue. Même si c’est une actrice noire, elle est capable d’aller parler avec un policier blanc et de jouer ce policier blanc d’une façon respectueuse pour qu’on puisse écouter quelqu’un avec qui on n’est pas d’accord. Elle est comme un modérateur entre les discours pour comprendre la complexité d’un conflit très polarisé. Pour elle, on a besoin de s’arrêter, d’écouter, de réfléchir et de rejouer la chose. J’ai vu aussi une pièce de Moisés Kaufman, The Laramie Project, qui parle d’une troupe d’acteurs gays de New York qui vont dans un petit village du Wyoming, Laramie, après le meurtre homophobe d’un garçon gay. Ils sont allés vivre dans ce petit village et interagir avec les citoyens pour comprendre cette histoire et comment ce meurtre a changé la communauté de ce petit village. C’est une pièce très touchante. J’ai vu une pièce sur le Rwanda dont certaines scènes sont très personnelles, avec des gens directement impliqués dans le génocide, et d’autres où des professeurs parlent de façon plus didactique de l’histoire du Rwanda. Il y a des gens qui font du théâtre documentaire plus politisé. Je ne fais pas ce type de documentaire. Je cherche les 360 degrés sur une problématique. Si je n’avais pas rencontré cette façon de faire du théâtre, je n’aurais peut-être pas suivi une carrière théâtrale. Je fais du théâtre documentaire, je ne fais pas du théâtre. Je suis journaliste en théâtre. J’ai choisi le théâtre documentaire parce que j’ai vu le théâtre comme une plate-forme essentielle pour le discours public. J’ai créé ma compagnie, Porte Parole, pour créer cet espace-là. Je suis à l’écoute des enjeux de société, voir où on est bloqué. Au Québec, on a beaucoup de sujets tabous dont les gens ne veulent pas parler parce qu’ils craignent que ça devienne trop politisé. Mais moi, ce sont des sujets que je veux mettre en scène. Je crois que les citoyens ont besoin en ce moment de comprendre mieux les décisions qui sont prises en leur nom. On est tellement informé aujourd’hui, on a tellement d’outils pour devenir des citoyens. Je crois que les décisions citoyennes et démocratiques demandent que l’on soit plus informé, plus expert dans des domaines divers, scientifiques, dans la santé, en agriculture, en économie... Chaque fois qu’on fait une pièce, on livre au public des outils pour devenir capable de comprendre. Nous faisons le contact entre l’expert et le citoyen pour ramener le citoyen au centre du discours public. Dans mon travail, je sens que les enjeux vont beaucoup plus loin que ce que les gens me disent dans une première rencontre, qu’il y a vraiment quelque chose qui est profond, pas juste intellectuel, mais émotionnel. On veut créer des citoyens artistiques, des citoyens artistes. La démocratie en dépend.

© Porte Parole

Elsa Vivant : Comment avez-vous été amenée à vous intéresser à cette question des barrages hydroélectriques et à vous dire que cela peut être un sujet pour une pièce de théâtre ?

Annabel Soutar : C’est très instinctif. À l’époque, je travaillais sur un autre projet documentaire, Le partage des eaux. Pendant ma recherche, je parlais avec beaucoup de chercheurs sur l’eau douce au Canada. J’ai rencontré une femme qui gérait une fondation privée et qui essayait d’organiser une conversation publique sur la santé de la rivière Outaouais, la rivière source pour l’eau douce de Montréal, une rivière très importante pour la santé des Montréalais. Elle voulait que tous les acteurs autour de cette rivière, c’est-à-dire les municipalités, les entreprises, les résidents, se mettent ensemble pour s’écouter, pour comprendre quels sont les enjeux pour eux et comment, ensemble, faire de la santé de la rivière une priorité. Elle m’a expliqué que tous étaient très ouverts à cette conversation. La seule grosse entité qui ne voulait pas participer à leur conférence, c’était Hydro-Québec, qui avait beaucoup de barrages sur la rivière. Elle était très déçue parce que ça n’avait pas de sens de faire cette conversation sans Hydro-Québec. Les gens d’Hydro-Québec lui ont expliqué qu’une conversation publique n’était plus possible à cause de la radicalisation du discours public porté par certaines organisations comme la Fondation Rivières qui a attaqué Hydro-Québec au sujet des impacts de la construction de barrages hydroélectriques sur l’environnement et sur les communautés qui vivent alentour. Pour eux, la Fondation Rivières a un discours, pas malhonnête, mais … négatif, trop polarisé. Il ne serait plus possible de se parler. À chaque fois que j’entends des choses comme ça, quand les gens disent que ce n’est plus possible de parler, que l’on est devenu trop extrêmes, je m’allume ! Les enjeux énergétiques sont tellement importants au Québec, on a tellement besoin que ce discours se fasse d’une façon ouverte, transparente, engagée. En même temps, Hydro-Québec est devenue une organisation assez opaque.

Elsa Vivant : Comment s’est déroulée l’enquête ?

Annabel Soutar : À l’époque je travaillais avec la comédienne Christine Beaulieu. Son chum, Roy Dupuy (vedette du cinéma québécois), travaillait avec la Fondation Rivière. Je l’ai convaincue de faire cette enquête. On voit cette scène dans la pièce, le moment où je l’approche pour dire : « je crois que tu es la personne qui peut lancer cette enquête-là ». Évidemment, elle a été bouleversée, elle ne s’est jamais pensée auteure, elle n’avait jamais imaginé pouvoir écrire. Ça, c’était le début. Je n’aurais jamais pu imaginer l’évolution ensuite. Christine est devenue une chercheuse assez courageuse, intelligente et déterminée. Au fur à mesure de l’enquête, j’ai vu le potentiel, alors on a continué. C’est comme ça que l’eau agit : la répétition de contacts peut changer une roche. J’étais toujours à côté de Christine pendant sa recherche pour l’aider à comprendre quel chemin suivre. Je l’ai toujours ramenée à la question centrale : est-ce que ça vaut la peine de continuer de construire des barrages ? Aller au fond de cette question-là, ça amène d’autres histoires, mais la chose la plus importante, c’est la question-thèse, centrale, et on doit aller au fond de cette question-là. Chaque fois qu’on commence nos recherches, la question est toujours : qu’est-ce que l’auteur a absolument besoin de comprendre ? Pourquoi ? Quel est le lien avec son sujet ? Ce qui est unique dans ce processus, c’est la façon de faire de Christine, d’être en contact avec les gens. Aujourd’hui, on est tellement cynique, on est tellement compétitif, on est tellement défensif. Elle, elle met la gentillesse avant tout. Par son simple regard ouvert et gentil, elle nous amène à nous ouvrir, à laisser tomber toutes les choses préconçues du passé et à nous dire qu’il y a peut-être une autre façon de regarder cette histoire.

Ensuite, elle avait des assistantes qui l’aidaient à analyser le volume de données qu’elle avait devant elle. Mais c’était elle qui construisait une histoire. C’est très important qu’elle soit très proche de la recherche, c’est elle qui pose des questions, c’est sa curiosité et sa soif de comprendre qui mène l’enquête. Même si ce qu’on voit sur scène est 5 ou 10 % de tout ce qu’elle a fait. Comment ensuite écrire une pièce accessible ? L’histoire de la pièce, c’est l’histoire de la recherche de Christine, c’est l’histoire de ses questions. Ce qui donne la force à cette histoire, c’est de montrer qu’il est possible pour quelqu’un, qui n’était pas un expert, par sa simple curiosité, sa simple soif de comprendre et son sens critique, de devenir un expert. Ce n’est pas quelqu’un qui nous parle d’une façon trop intellectuelle avec tout le jargon. Christine a commencé à zéro et on voit comment elle a pu devenir une experte. Elle nous amène vers les experts, elle nous donne les outils pour parler avec les experts qui sont souvent enfermés dans des boîtes noires. Elle donne confiance aux spectateurs : eux-aussi, ils peuvent faire ce qu’elle a fait.

© Porte Parole

Elsa Vivant : Est-ce qu’au cours de cette enquête, il y a eu des choses qui vous ont surprises, auxquelles vous ne vous attendiez pas ?

Annabel Soutar : La réponse du public était étonnante, j’étais bouleversée par l’intérêt pour cette histoire, l’émotion qui vient avec cette soif de comprendre. Notre simple processus de suivre Christine a été tellement un lien puissant pour le public. Parmi toutes les pièces qu’on a faites, c’est comme si on avait touché un nerf que je ne connaissais pas. Je suis toujours surprise par le sujet. Pour moi, québécoise anglophone, il y avait des découvertes vis-à-vis de l’importance du développement de notre hydroélectricité dans l’identité québécoise. Je crois que c’est pour cela que la pièce anime autant les gens : on parle de nous autres, de ce que ça veut dire d’être nous et du danger d’être trop aveuglés par notre passion de nation et d’identité. Je n’avais pas imaginé à quel point on touche à quelque chose qui est vraiment proche de l’identité québécoise. C’est très lié à ce que nous sommes ici. Ça, c’était une découverte pour moi.

Elsa Vivant : En quoi une enquête sur Hydro-Québec vous a-t-elle permis de comprendre le lien entre la construction d’une identité québécoise et Hydro-Québec ?

Annabel Soutar : Je savais que c’était important mais je ne savais pas à quel point parce que je n’ai pas vécu cette histoire-là moi-même. Je suis née en 1971 dans un coin anglophone et je n’avais pas conscience de l’importance d’Hydro-Québec. On branche nos ordinateurs, l’électricité est là, on ne sait pas du tout d’où ça vient. Mais Hydro-Québec n’est pas juste une organisation qui fournit de l’énergie, c’est une organisation qui a été nationalisée à un moment politique très important où les francophones au Québec étaient frustrés par leur manque de puissance économique dans leur propre province et voulaient se doter d’un outil pour être maîtres chez eux, être capables de soutenir leur rêve avec une puissance économique. Je ne connaissais pas les détails de cette histoire-là. Je ne savais pas qu’avant, il y avait des compagnies privées un petit peu partout au Québec, que les prix de l’électricité étaient très différents d’un endroit à l’autre de la province, et que les politiciens ont essayé d’unifier et de centraliser ça.

© Porte Parole

Elsa Vivant : Si j’ai bien compris, Hydro-Québec a été créé suite à la nationalisation de plusieurs petites entreprises privées au début des années 1970 par René Lévesque.

Annabel Soutar : Le Parti Québécois est né à cette époque-là pour représenter les intérêts des Québécois et former une plate-forme souverainiste. Jean Lesage était Premier ministre et René Lévesque était ministre des Ressources naturelles. Pour être capable de défendre une vision souverainiste, il faut se demander comment survivre économiquement sans le Canada ? On a besoin de ressources économiques et il faut que le Québec s’impose face aux intérêts des compagnies privées (souvent anglophones). Un des piliers de cette vision, c’est qu’il faut centraliser, il faut reprendre ce qui était à nous, nos ressources, ce qui faisait partie de notre territoire. Il faut contrôler ça et que cela serve l’intérêt public. Alors, ils ont lié ça avec leur plate-forme politique, le Parti Québécois. C’est quelque chose qui est très ancré dans la mémoire du public québécois.

Dans chaque recherche, on est très motivé par la surprise, on ne veut pas rester sur un seul plan. On veut apprendre quelque chose de nouveau, on ne veut pas juste imposer ce qu’on connait déjà. Le travail de Christine a permis de comprendre pourquoi au Québec, où on se dit les meilleurs pour construire des barrages, on ne veut pas poser la question : pourrait-on faire autre chose ? Ce n’est pas aussi facile de laisser tomber ce passé-là pour faire autrement. C’est un virage émotionnel et pas juste économique.

© Porte Parole

Elsa Vivant : Une fois l’enquête réalisée, comment avez-vous procédé pour choisir ce dont vous alliez parler ?

Annabel Soutar : C’est là où la sagesse du théâtre intervient. Qu’est-ce qui marche sur scène ? Quand on est dans une salle de répétition, on a un texte devant nous qui est en évolution, on joue la scène, si la scène ne marche pas, c’est qu’il y a quelque chose dans la recherche, dans l’écriture qui n’est pas terminée, ou que l’on n’a pas assez compris l’enjeu. C’est toute l’expertise du metteur en scène, des acteurs, des dramaturges. On voit la scène, on dit : « non, on répète ce qu’on a déjà dit. Non, ce n’est pas ça la question centrale. Il faut aller voir cette personne-là. Il faut mettre le témoignage d’untel, l’extrait sonore ». Le théâtre a une capacité à nous amener sur l’enjeu principal d’une histoire. Si ce n’est pas ça, on le sent tout de suite, c’est ennuyeux. Il faut suivre l’histoire, il faut que la structure de l’histoire nous amène toujours à poser la question de ce qui va suivre. Comment chaque scène nous amène vers la question profonde ? C’est difficile à expliquer, mais c’est comme ça qu’on procède. C’est assez exceptionnel comme processus et c’est très collaboratif. Christine écrit un premier jet, on se rencontre plusieurs fois, on resserre le texte, on coupe ce qui n’est pas essentiel. Là, on a une lecture avec les acteurs, les acteurs nous répondent, le metteur en scène donne son impression : « C’est trop long. On n’a pas besoin de ce personnage parce qu’on a déjà entendu ce discours. On a besoin d’une réflexion de Christine parce que peut-être le public n’a pas assez saisi ce que la personne a dit ». Il faut avoir une diversité d’expériences sur scène. Chaque épisode doit avoir une texture un petit peu différente. Il faut toujours évoluer, on ne peut jamais rester statique ou sur le même plan. Si on met du contenu, beaucoup d’informations dans une pièce, il faut qu’il y ait des moments de divertissement pour que les gens soient capables d’absorber l’information. Ils ont besoin de se connecter sur plusieurs dimensions, pas juste le cerveau, mais le cœur et l’esprit. Une fois qu’on pense que le texte est assez solide, on entre en répétition et on continue à couper, à resserrer, à changer l’ordre des scènes. Jusqu’à la première représentation de la pièce, le texte est en évolution. Chaque fois qu’on l’a présenté, la réponse du public nous a vraiment encouragés. On a fait un premier épisode, comme un projet pilote, un premier jet. La réponse du public nous a fait comprendre qu’il y avait de la matière, il y avait ce service à rendre aux gens. Les gens avaient besoin de cette conversation. Ils contactaient Christine pour lui raconter des anecdotes. Finalement, on a fait cinq épisodes. C’est comme une histoire épique d’une femme, qui, non seulement essaye de comprendre sa province, Hydro-Québec, mais aussi elle-même d’une certaine façon. À un moment donné, ça doit devenir poétique.

Elsa Vivant : Quels sont les procédés dramaturgiques qui vous permettent de transmettre cette recherche sous forme théâtrale, pour que ça devienne poétique ?

Annabel Soutar : C’est une bonne question parce qu’on a souvent accusé le théâtre documentaire d’être didactique. C’est le contraire de ce qu’on essaie de faire. Au début, mes premières pièces documentaires étaient présentées d’une façon plus objective. Je faisais une recherche. J’écrivais le texte. Le personnage de l’auteur n’était jamais incarné. Je faisais mes entrevues et les acteurs jouaient des personnages qui parlaient directement au public. Le public est rarement intéressé ou passionné par l’idée de l’objectivité. Pour entrer dans une histoire, il a besoin d’une position subjective. À un moment donné, j’ai décidé que si l’auteur n’était pas incarné et si on ne voyait pas comment sa recherche l’a influencé, on était un peu déconnecté, l’histoire n’était pas personnelle. Elle était toujours à distance. Mettre le personnage de l’auteur sur scène, ça enlève la pression. Souvent, quand les gens sont assis devant une pièce documentaire, ils se posent la question de savoir s’ils sont assez intelligents pour comprendre. Au lieu de mettre la pression sur eux, on met la pression sur le personnage principal qui, au début, se demande aussi s’il est capable. On devient tellement intéressé par son trajet personnel et politique que ça enlève toute la pression.

A la fin de J’aime Hydro, les gens sont surpris par leur expertise. Ils sont même étonnés par leur capacité à comprendre. Tout ce qu’ils ont fait, c’était de suivre Christine et de vivre son questionnement, ses doutes, ses impressions et son évolution. Pourquoi est-ce que vous êtes amené à comprendre ? Il faut être intéressé et passionné par les personnages qui sont dans l’histoire. Les gens reçoivent le spectacle comme l’histoire de Christine, son évolution, ses doutes, ses petites anecdotes personnelles. Dans la pièce, on voit l’écosystème personnel autour de l’auteur pour mieux comprendre comment les enjeux politiques sont aussi au cœur de sa vie domestique. Ce n’est plus quelque chose à enseigner, mais une histoire à raconter. J’imagine que des experts diront que c’est beaucoup trop personnel, trop simplifié. Mais je crois qu’on a réussi avec J’aime Hydro à trouver un équilibre entre aspects personnels et politiques, entre information et récit. Il faut toujours doser ça pour trouver le juste équilibre. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait presque trois ans qu’on travaille sur J’aime Hydro et on a beaucoup travaillé et retravaillé le texte pour que ça soit accessible aux gens.

© Porte Parole

Elsa Vivant : Ce qui m’a paru singulier dans votre démarche, c’est que l’enquêteur est un personnage naïf qui met en scène sa naïveté et son enquête. Est-ce que pour vous ces deux éléments sont nécessaires pour rendre théâtral votre travail ?

Annabel Soutar : Je crois que la transparence est plus importante que la naïveté. La volonté de comprendre et la curiosité de l’enquêteur nous amènent quelque part. Beaucoup de gens sont impuissants face à Hydro-Québec. L’idée que la personne qui mène cette enquête est très naïve représente ce point de vue. C’était nécessaire pour ce sujet-là. Pour d’autres sujets, l’enjeu, c’est d’être transparent avec la question que l’on pose et pourquoi on la pose, nous, à ce moment-là de notre histoire. J’envisage de travailler avec une femme autochtone, journaliste, qui est très frustrée parce que ça fait des années qu’elle écrit des articles sur les meurtres de femmes autochtones et qu’elle n’arrive pas à intéresser le public. La question essentielle dans ce cas est : pourquoi on s’en fout ? C’est une question profonde qui n’est pas amenée par sa naïveté mais par son passé et ses enquêtes. C’est le sujet qui impose les outils nécessaires, mais la transparence de l’enquêteur est très importante. Je n’ai pas de règles très fixes dans mes approches. C’est aussi le caractère de Christine. Elle est très ouverte, elle ne veut pas attaquer les gens, elle a peur des conflits. Quand je l’ai approchée pour faire le projet, la première chose qu’elle a dite, c’est qu’elle n’était pas capable. Cette réponse m’a intéressée.

Dans tous les projets, on met en scène l’enquête, le processus-même de la création, de l’enquête et de son écriture dans le spectacle. Ce qui donne l’histoire, c’est l’interaction entre la personne qui veut comprendre et son sujet, les conversations qu’elle a eues, son enquête et ses défis. L’élément nécessaire pour le théâtre, c’est le conflit. Si on n’a pas de conflit sur scène, on n’a pas une histoire à raconter, la scène est terminée. Il faut qu’on voie que c’était difficile d’avoir accès à cette histoire controversée où les gens disent : « je ne veux pas parler de ça sur la place publique ». Il y a un malaise autour de quelque chose. L’histoire de la pièce, c’est comment cette enquêteuse-là était capable de surmonter tous ces obstacles. On voit le making-of de la pièce, la relation entre la personne qui écrit l’histoire et son sujet pour amener le spectateur au centre de la pièce. Vous êtes avec nous dans cette aventure, vous allez vivre tout ce qu’on a vécu.

Elsa Vivant : Est-ce qu’il y a des éléments que vous n’avez pas réussi à mettre en scène, ou qui étaient objet de débat entre vous ?

Annabel Soutar : Christine était traumatisée par le fait qu’on coupe telle scène, tel expert. Pour elle, c’était troublant parce qu’elle avait fait les entrevues, elle avait une relation personnelle avec les personnes. Mais, finalement, elle a compris que si on veut réussir avec le projet, la pièce doit rester claire, dramatique, divertissante et accessible. Alors, on coupait, et on proposait d’amener ce point de vue dans une autre scène par une autre personne. On a presque abandonné la dernière scène de la pièce. Christine a réussi à avoir un entretien avec le ministre des Ressources naturelles. Quand elle a obtenu cette entrevue-là, c’était une réussite formidable, on ne réussit jamais à parler avec des politiciens. Mais quand on a mis en scène cette entrevue-là, c’était un échec total. Finalement, on l’a presque coupée, on entend seulement quelques enregistrements de sa voix. Ce que la scène représente, c’est que, même après toute la recherche, avec toute l’expertise qu’elle a, les politiciens lui parlent de manière impénétrable. Ils ont juste un discours fixe, tout est fixe.

Avec une pièce de théâtre, on ne peut pas tout mettre. On veut qu’à la fin, les spectateurs aillent faire leurs propres recherches. On aimerait faire un site web où on puisse avoir des ressources pour les spectateurs, écouter des entrevues qui ont été coupées. Il y a tellement de matière première qui n’est pas dans la pièce, mais ce n’est pas la chose primordiale. Quand on enseigne aux enfants, on ne veut pas qu’ils aient 100 % de faits dans leurs têtes, on veut qu’ils comprennent à peu près quels sont les enjeux et qu’ils soient capables d’en parler. Personne ne connait tous les faits.

© Porte Parole

Elsa Vivant : Le spectacle est diffusé par voie radiophonique en direct. Est-ce que ça a changé quelque chose en termes de scénographie, de dramaturgie, d’écriture ? Écrit-on de la même façon pour la radio et pour le théâtre ?

Annabel Soutar : Très bonne question. Dans une pièce de théâtre, il y a la scénographie, les éclairages, les vidéos, le son, les costumes. Dans la mise en scène, on est resté assez simple. On n’a pas beaucoup sur scène. On a des microphones, des tables et des chaises uniquement. C’est très simple aussi parce qu’on n’avait pas beaucoup de financements. La conception sonore du spectacle est devenue une chose primordiale. Pour nous, dès les premières répétitions, on savait qu’il y aurait un autre personnage : le gars du son. Ça fait longtemps que je me dis que le théâtre est trop élitiste, trop fermé pour réussir notre mission principale à Porte Parole, qui n’est pas de faire du théâtre mais d’engager nos citoyens dans une conversation artistique sur les enjeux principaux de notre société. Le théâtre et ma façon d’écrire les pièces ne doivent pas rester la seule façon de diffuser mes histoires parce que sinon, j’oublie la majorité des gens de la société. Au Québec et au Canada ou en Amérique du Nord, peut-être 10 % de la population va au théâtre. C’est une bulle souvent renfermée sur soi. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux artistes de la scène. Je suis là pour parler avec mes concitoyens. Alors je me suis demandé comment diffuser ça d’une façon simple, efficace, et pas chère. J’ai proposé des podcasts. La technologie est tellement facile et peu onéreuse. Les gens qui n’ont pas pu venir au théâtre ou qui ne pouvaient pas rester pour l’ensemble du spectacle, peuvent écouter en « streaming live ». Pour l’instant, ce ne sont que des enregistrements des représentations qu’on écoute chez soi. On prend pour acquis qu’il y a des choses visuelles qu’on va manquer. Ce n’est pas l’expérience complète mais les gens suivent l’histoire et sont intrigués par l’histoire. Si on fait du streaming live de pièce radiophonique, il faut se demander comment on peut utiliser le son pour arriver à la chose qu’on veut qu’ils imaginent. On peut avoir quelque chose à côté sur le site web si la personne est devant son laptop, voir les photos et les vidéos que Christine a prises. Ça, c’est une autre couche qu’on peut mettre. Pour le podcast ou le streaming live, il faut se demander quels sont les sons qui feront entrer les spectateurs dans l’esprit de Christine. C’est une réflexion qui est en cours. Le son influence notre façon de percevoir et de comprendre, ce qu’on sait très bien avec le cinéma. Ce sont des petites choses essentielles, même si ce n’est pas visible. C’est devenu une chose essentielle et centrale à l’angle artistique de la pièce. C’est public mais ça peut être aussi très intime, les gens qui écoutent chez eux, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leurs chars, n’importe où.

Annabel Soutar, dramaturge, est directrice artistique de la compagnie Porte Parole qu’elle a créée après des études en théâtre à l’Université de Princeton. Elle développe une approche documentaire du théâtre et a créé plusieurs pièces autour de sujets tels que la santé, les bulles financières, la globalisation et l’immigration. Dans ses pièces, elle fait entendre la parole de chaque protagoniste pour amener les spectateurs à s’intéresser à des sujets complexes et à alimenter le débat public.

La pièce J’aime Hydro est en tournée au Québec à l’automne-hiver 2017-18.

→ Captation audio des trois premiers épisodes

→ Vidéo de présentation

Elsa Vivant est enseignante-chercheuse en urbanisme à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses recherches actuelles portent sur les collaborations entre artistes, urbanistes et chercheurs. Elle a récemment publié, avec Nadia Arab et Burcu Ozdirlik, Expérimenter l’intervention artistique en urbanisme (Presses universitaires de Rennes, 2016). En 2017, elle est chercheuse associée aux Ateliers Médicis pour un projet d’écriture documentaire.